第27回 BOZ SCAGGS『SILK DEGREES』

2018 年 04 月 07 日

●BOZ SCAGGS:『SILK DEGREES』(1976年)

略称:A.O.R.

「アダルト・オリエンテッド・ロック」と称した方のセンスに脱帽です!

ポピュラー音楽の中の「ジャンル分け」をするものとして、

ロック、ポップ、SOUL/R&B、HIP HOP、ハードロック、

ヘヴィ・メタルなどなど色んな呼び方がありますが、

この「A.O.R.」と名がつく作品群には一貫して安心して聴くことが出来る

一定のクオリティが保たれているような気がします。

ボズ・スキャッグスの作品群はもちろん、

次の特集でご紹介するクリストファー・クロスの1stアルバムも

CD帯には「A.O.R.史に残る名盤!」というキャッチが書いてありますし。

他にもニック・デカロ、ベン・シドラン、マイケル・フランクス、

ネッド・ドヒニー、ビル・ラバウンティ、などなど。。。

若気の至りでハードロックやパンクこそが一番かっこいい音楽だ!と

単一的な思い込みで10代を過ごしたyadgeにとって

これら「A.O.R.」と言われるアーティスト群の作品を

20代、30代、40代と聴く機会が増えてくるうちに、

だんだんと自分の音楽人生の中で重要な位置を占めるようになりました。

そんな風に好みが「A.O.R.寄り」になっていった要因のひとつが

「レコーディング・メンバーの確かな腕前」でした。

一番大好きなドラマーである

故ジェフ・ポーカロ(元TOTOのオリジナル・ドラマー)を筆頭に、

もちろんドラマーに限らず、ギタリスト、ベーシスト、

キーボーディストといったプレイヤーの面々が「歌伴」に徹しながら

楽曲やヴォーカリストを最大限に生かす演奏を注入している様が

実に心地よかったのです。

特に、この『シルク・ディグリーズ』は楽曲の素晴らしさはもちろん、

ジェフ・ポーカロ、デヴィッド・ペイチ、

デヴィッド・ハンゲイトという後のTOTOのメンバーを中心に

他のレコーディング・メンバーも極上の演奏をボズの楽曲に注入しています。

個々の記名性をもった有能な演奏家たちが

「レコーディング」というひとつの音楽制作に向かって

力を結集していく様、とでもいいましょうか。

その様が「バンド・サウンド」とはまた違った音楽的感動を

聴くものに与えてくれるのです。

で、それが理想的な「バンド」として奇跡的に集約された形が

「TOTO」なのでは?と思うのです。

結局またお話が「TOTO」に戻りましたが、

ボズ・スキャッグス『シルク・ディグリーズ』。

そしてTOTOの1stアルバム『TOTO』。

この2つの作品がポピュラー音楽界に与えた影響力は、

これからの時代へも少なからず及び続けるものだとyadgeは思っています。

重ね重ね、、、

ジェフ・ポーカロの演奏をライヴ体験出来なかったことが本当に悔やまれます。

●THE FAMOUS ARTIST:JANIS IAN

番組でご紹介した「ウィル・ユー・ダンス」。

この独特な雰囲気を持つ名曲を初めて知ったのは、

世代的にテレビ・ドラマ「岸辺のアルバム」(1977年)ではなく、

どなたかは忘れましたが日本のとある有名女優さんが好きな曲である、

という形での出会いだったと記憶しています。

この曲が持つ、これまでに聞いたことのなかったタイプの作風に、

一瞬にしてとりこになったものです。

本国よりも日本で絶大なる人気を誇ったアーティストですが、

他の女性シンガー・ソングライターと比べて

何か特別に「日本人受けする魅力」があったのでしょうね。

それが「何」だったのかを、当時リアル・タイムで彼女の音楽に触れ、

ファンでいらした世代の方々に是非聞いてみたいです!

その当時の日本の世相と、

彼女の音楽がピッタリ合っていたのでしょうか??

1970年代のいはゆる

「シンガー・ソングライター・ブーム」と言われるシーンにおいて、

女性アーティストではまっ先にキャロル・キングの名が上がり、

次いでジョニ・ミッチェル、カーリー・サイモン、ローラ・ニーロ、

リッキー・リー・ジョーンズなどが名を連ねますが、

ジャニス・イアンは特に女性のファンが多いのではないかなぁ~?

と個人的には想像しています。

事実、これまでの音楽人生で

(※音楽談義が出来る女性に

普段からほとんどご縁がないのが最大の要因かもしれませんが、、、笑)

ジャニス・イアンの名をまっ先に上げる男性音楽ファンに

出会ったことがありません。

キャロル・キングの名は例えばビリー・ジョエルと同じくらいに

よく口になさる男性音楽ファンがいらっしゃいますけど、

何故なんでしょうね??

きっとキャロル・キングやジョニ・ミッチェル等にくらべると

圧倒的に紹介されている機会が少ないのも要因のひとつだと思います。

ということで、この機会にわたくしyadgeは、

このジャニス・イアンという素晴らしい女性シンガー・ソングライターを

強く皆様方におすすめしたい次第であります♪

第26回 TOTO『TOTO/邦題:宇宙の騎士』

2018 年 03 月 31 日

●TOTO:『TOTO/邦題:宇宙の騎士』(1978年)

中心メンバーのデヴィッド・ペイチ(Key)と故ジェフ・ポーカロ(Dr)の

2人の父親が著名なミュージシャンであったことで上質な音楽DNAが受け継がれ、

かつその他のメンバーももれなくハイ・スキルのミュージシャンが

集まったという稀な例がTOTOという集合体です。

それぞれのメンバーがテクニカルで難解な演奏をするわけでは無く、

ひたすら「ポップ・ミュージック」の一部として「自らの約割」に徹した結果が、

デビューから80年代までに10曲もの全米TOP40ヒットを記録した実績に

表れていると思います。

ポーカロ:3兄弟のうち、長男:ジェフ、次男:マイク(Bass)の

2人の他界という最大の危機を乗り越え、

更に繰り返されたヴォーカリストのメンバー・チェンジを経ても尚。

今年で40周年を迎えるこの超実力派グループの存在自体が、

80年代初頭から急激に進化を遂げてきた

「音楽機材の進歩(=機械が演奏する)」に抗うものとして

「人間が奏でる楽器演奏の素晴らしさ」が

いかに大切であるかを表していると思います。

番組で何度もお話しをしていますが、

故ジェフ・ポーカロはyadgeが一番好きなドラマーです。

今後もTOTO以外の作品で

彼のドラム・プレイを番組でお聴き頂く機会があるかと思いますが、

やはり彼の一世一代の名演といえば、

4thアルバム『TOTO Ⅳ/邦題:聖なる剣』(1982年)収録の

大ヒット・ナンバー「ロザーナ」(全米2位)です。

Toto - Rosanna (Video) - YouTube

「ハーフ・タイム・シャッフル」と呼ばれる

彼独特のプレイ・スタイルは音楽界に衝撃を与え、

その後も彼の代名詞的プレイとして

多くの参加楽曲でこのパターンが用いられています。

生前にこの演奏スタイルを生で体験できなかったことは、

yadgeの音楽人生において最大の後悔のひとつです。

ジェフの後任を務めた名ドラマー達も、

このプレイ・スタイルを完璧に再現できたプレイヤーはいません。

これからも彼のプレイ・スタイルは

世の多くのドラマーが憧れる唯一無二のものとして、

ポピュラー音楽界で語り継がれることでしょう。

●THE FAMOUS ARTIST:ARETHA FRANKLIN

「QUEEN OF SOUL」

その称号が最も相応しいSOUL/R&B界の

「最重要人物」であることに異論を唱える方はいないでしょう。

まぁ、とにかく「歌唱力」がケタ外れです。

彼女の数多くの名歌唱の中で、yadgeが最初に思い浮かぶのが

ジェリー・ゴフィン&キャロル・キングの作品として有名な

「ナチュラル・ウーマン」(1967年:全米8位)です。

Aretha Franklin - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman - Kennedy Center Honors Carole King - YouTube

作者であるキャロル・キングを前にして歌うこの映像をご覧いただければ、

彼女の歌唱力がまさに「神からの贈りもの」であることが容易にお分かり頂けます。

こんなにも素晴らしい歌唱力で自分が作った楽曲を歌ってもらえるなんて、

作家冥利に尽きますね!!

彼女は1967年から80年代までに実に40曲もの

全米TOP40ヒットを放っています。(デュエット・ナンバーを含む)

その中でも故ジョージ・マイケルとのデュエットで1位を獲得した

「愛の訪れ/原題:I Knew You Were Waiting For Me」(1987年)は

新旧のTOPシンガーの共演作として文句なしの素晴らしさでした!

George Michael, Aretha Franklin - I Knew You Were Waiting (For Me) (Official Video) - YouTube

幼少時代からゴスペル音楽によって培われた歌手としての超人的な歌唱と表現力。

これまで数えきれない女性SOUL/R&Bシンガーに

絶大な影響を与えたきた彼女の偉大すぎる功績は、

これからデビューをする未来のシンガー達にも

変わらず大きな影響力を与えることで更に大きな功績となることでしょうね!!

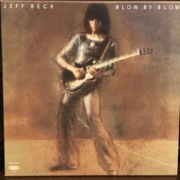

第25回 JEFF BECK『BLOW BY BLOW』

2018 年 03 月 24 日

●JEFF BECK:『BLOW BY BLOW』(1975年)

久しぶりにアルバム全編をじっくりと聴きましたが、

やはり彼のギター・プレイの「独創性」は

他に類を見ないものがあるなと強く思いました。

番組でもお話しました通り「3大ギタリスト」と呼ばれる

エリック・クラプトン、ジミー・ペイジと比べても、

圧倒的な「現役感」を誇る“スーパー・ギタリスト”だな、と。

ゲスト参加のギター・プレイでわたしが最も好きだと申し上げた

ティナ・ターナー「プライベート・ダンサー」(1984年)での

超独創的なギター・ソロはコチラ。

Tina Turner - Private Dancer - YouTube(2:43頃から~)

彼のプレイスタイルは、ある時期から

「指弾き(ピックを使わない)」がメインになりました。

左手の強力なフィンガリングに加えて、

アームバーやヴォリューム・コントロールを駆使して繰り広げられる

トリッキーなギター・プレイの数々は、

何度見聴きしても全く飽きることがありません。

「予定調和」が無い(=予測不可能)のです!!

70代にして尚、新たな「ロック・ギターの可能性」に挑む

彼のミュージシャンとしての姿勢には心から感服します♪

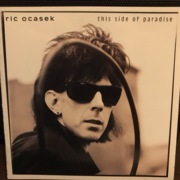

●THE FAMOUS ARTIST:RIC OCASEC

※お詫びと訂正です。

番組中で「ロックの殿堂」の授与式の日程を

「4/18」とお話ししておりましたが、正しくは「4/14」でございました。

この場をお借りしましてお詫びを申し上げます。

特徴のある歌声と、面長なルックス。

リック・オケイセックの個性は、まずその2点において既にインパクト大です。

ザ・カーズというユニークなポップセンスを持つグループの

中心メンバーとして、数多くのヒット曲を生み出して来ました。

中でも『ハートビート・シティ』(1984年)収録のシングル

「ユー・マイト・シンク」では、

MTVが最初に催した「VIDEO MUSIC AWARD」で大賞を受賞しました。

The Cars - You Might Think (OFFICIAL MUSIC VIDEO) - YouTube

彼らならではのコミカルな一面を打ち出した傑作ミュージック・ヴィデオでした。

yadgeが丁度リアル・タイムで洋楽に興味を持ち始めていた中学生時代でしたから、

アルバム『ハートビート・シティ』は本当に何度も何度も繰り返し聴いていました。

いずれこのアルバムも特集でご紹介する予定です♪

もう一人の中心メンバーだったベンジャミン・オール(Bass/Vo.)が

亡くなったのは残念ですが、4/14開催の「ロックの殿堂」の授与式で

残りの4人のメンバーによるパフォーマンスが行われることを期待したいものです!!

第24回 HEART『HEART』

2018 年 03 月 17 日

●HEART:『HEART』(1985年)

※お詫びです。

番組中でナンシー・ウィルソンの年齢を謝って63歳とお伝えしてました。

正しくはお誕生日を放送前にお迎えになったばかりの

「64歳」でいらっしゃいました。

この場をお借りして訂正させて頂きます。申し訳ございませんでした。

姉:アン・ウィルソン。

恐らくポピュラー・ミュージック・シーン史上

「最強の女性ロック・ヴォーカリスト」と言っても過言ではない

素晴らしい歌唱力をお持ちです。

妹:ナンシー・ウィルソン。

恐らくポピュラー・ミュージック・シーン史上

「最強の美人ロック・ギタリスト」と言っても過言ではない

素晴らしい美しさをお持ちです。

「奇跡の姉妹」。

それぞれのリード・ヴォーカルによる全米No.1シングルを持つ経歴からも、

大変貴重な姉妹アーティストです。

番組でご紹介したアルバム『HEART』からの

「ジーズ・ドリームス」では妹:ナンシーが。

そして次作『BAD ANIMALS』(1987年)からのシングル

「アローン」では姉:アンが。

その「アローン」での歌唱力の凄まじさが、

彼女が「最強の女性ロック・ヴォーカリスト」であることを

わかりやすく証明しているかと♪

先週こちらの文章で、

アンによる「天国への階段」のカヴァー映像をご覧頂いたのに続きまして

「アローン」はこちらの映像でご確認出来ます。

Heart - Alone - YouTube

今年の夏にジェフ・ベックとポール・ロジャースという大御所2人が

お相手のツアーにジョイントするアン・ウィルソン。

どんなに素晴らしいコラボレーションになるのか!?

早くその映像が見たいですね!

いずれにしても60歳を越えて尚、姉妹でロック・バンドやっているなんて、

それだけでもう賞賛に値する奇跡だと思います!!

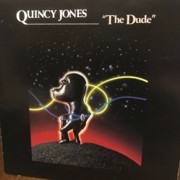

●THE FAMOUS ARTIST:QUINCY JONES

彼のプロデューサーとしての名を不動にしたのは、

言うまでもなく故マイケル・ジャクソンのアルバム

『スリラー』(1982年)でのプロデュース・ワーク。

更に追い討ちをかけたのが「ウィー・アー・ザ・ワールド」(1985年)の

現場を指揮者として仕切った手腕でした。

U.S.A. For Africa - We Are the World - YouTube

当初はJAZZ界におけるプレイヤー、アレンジャーで

キャリアを構築していましたが、

「マイケル・ジャクソン」というミラクルな存在との出会いにより、

ポップ・シーンにおいて完全なる「首領」の名を

おのず身にまとうことになりました。

最近、とあるコメントでザ・ビートルズのことを酷評し、

後にあわてて弁解コメントを出すという意味不明な行為が批判されていましたが、

そんな発言をするくらい彼は自身の音楽観・音楽性に

確固たる自身を持っているのでしょうね。

そんな彼の偉業をまとめた記事がコチラ。

「クインシー・ジョーンズのベスト・プロダクション 20選」を米ローリングストーン誌が発表 - amass

まぁ、確かにそうそうたるアーティスト、楽曲に

関わってきていることが容易にわかりますね♪

このラインナップを見ていると、

ジョージ・ベンソンの特集をやりたくなりました!!

どなたか番組にリクエスト下さいませ♪♪♪

第23回 LED ZEPPELIN『LED ZEPPELIN Ⅳ』

2018 年 03 月 10 日

●LED ZEPPELIN:『LED ZEPPELIN Ⅳ』(1971年)

昨年、イーグルスの『ホテル・カリフォルニア』より

タイトル曲「ホテル・カリフォルニア」をフルでおかけしたのに続いて、

今回このアルバムから「天国への階段/Stairway To Heaven」を

フルでおかけするのも、自分自身の中で長年の「夢」でした。

ロック史にはまだまだ「長尺な大名曲」がたくさんありますので、

これからもこの番組の中でたくさんご紹介出来たらと思います。

1970年生まれのyadgeにとって、LED ZEPPELINはTHE BEATLESと同じく

「伝説のロック・グループ」という存在です。

年齢的に彼らのライヴを実体験する事は不可能でした。

数少ない来日公演を原体験出来た70’s世代の方々が、本当にうらやましい限りです。

CDで聴いているだけでも、このグループ4人の

恐るべき「ミュージシャンとしての能力の高さ」を感じ取ることが出来ます。

それは難解な凄さでは無く、

ただシンプルに凄いヴォーカルと凄い演奏が耳に飛び込んでくるだけなので

洋楽初心者だった私でもこのアルバムを高校生時分に初めて聴いた時、

一瞬にしてとりこになりました。

番組中でも申しましたが、実は収録の際「天国への階段」を聴き終えた後、泣きました。

なかなか涙が止まらずに一旦収録を止めました。

なんとか平常心を取り戻し収録を再開したつもりでしたが、

ところどころ声がひっくり返ってましたね。(笑)

当時20代前半という若さで、あの世界観を我が物にしていた

ロバート・プラントの表現力たるや唯一無二だと思います。

同時代に「3大ハードロック・バンド」と言われていた

ディープ・パープルのイアン・ギランとブラック・サバスのオジー・オズボーンも、

このロバート・プラントの超人的なヴォーカル力には

“敵わない”と思っていたことでしょう。

とにもかくにも。

このアルバム『Ⅳ』は、

デュラン・デュランとカルチャー・クラブしか知らなかった洋楽初心者のわたしに

「ロックとはこういうものだ!」という絶対的な価値観を

ガツンと植えつけてくれた大切な作品でした。

その宇宙規模の影響力が、

次回特集するHEARTのヴォーカリスト:アン・ウィルソンを生んだ、

と言っても過言ではありません。

それを証明する映像がありますので是非。

現存する「天国への階段」のカヴァーの“最高峰”です。

何度見ても涙が止まりません!

この感動をあなた様の「これからの音楽人生のお供」に、どうぞ♪

Stairway to Heaven (Led Zeppelin Tribute): Heart's Ann and Nancy Wilson - 2012 Kennedy Center Honors - YouTube

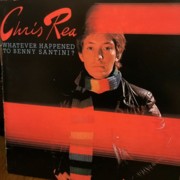

●THE FAMOUS ARTIST:CHRIS REA

日本では1986年作『オン・ザ・ビーチ』で一瞬だけ話題となり

多くの音楽ファンの耳にその声が届きましたが、

わたしはそれ以来、ダイアー・ストレイツのマーク・ノップラー同様に

大好きな英国人ヴォーカリストとなりました。

マーク・ノップラーと同じく、とにかく歌声が渋くで大人の雰囲気満載なのです。

以前のこのコーナーでご紹介したジョー・コッカーや

トム・ウェイツほどのしゃがれ声ではないですが、

「適度なハスキー・ヴォイス」がとても心地よいのです。

そして彼自身が弾くギター・サウンドも

また味わい深い音色とフレーズで聴くものを魅了します♪

日本では一部の音楽ファンにしか知られていないことが本当に勿体無い方です。

なので、ご存知の方は多くないかもしれませんが、

実は彼には「クリスマス・ソングの定番・名曲」があります。

「Driving Home For Christmas」(1986年)です。

決してキラキラとした派手さはないものの、

彼の渋く優しい歌声を耳にすると、なんだか少し幸せな気分になります。

オフィシャルのYoutubeリンクが無いので

タイトルを入力して探してみて下さい。(すぐに出てきます!)

放送終了後に再度、彼のSNSを確認したのですが、

やはり昨年12月に病で倒れて以降、まだ更新がされていません。

1日も早くご回復なさって、音楽活動を再開されることを心から祈ってます。