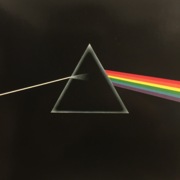

第7回 PINK FLOYD『THE DARK SIDE OF THE MOON/邦題:狂気』

2017 年 11 月 18 日

●PINK FLOYD『THE DARK SIDE OF THE MOON/邦題:狂気』(1973年)

番組始まって以来、初めての試みでしたが

「アルバム全編」をお届けしました!

いはゆる「コンセプト・アルバム」の中でも

最高峰作品として語り継がれている大名盤なので、

1曲たりとも欠く事は出来ませんでした。

※A面:5曲、B面:5曲のそれぞれの曲間が全てつながっていますし!!

本作『狂気』は音楽作品としての内容はもちろん、

ロジャー・ウォーターズによる歌詞、

印象的なジャケット・デザイン(ヒプノシスによるデザイン)、

更に制作スタッフの2人(エンジニア:アラン・パーソンズ、

ミキシング・スーパー・バイザー:クリス・トーマス)による

素晴らしい録音技術に至るまで「完全無欠」と言える

「完璧」な芸術作品であると言えます。

初めてCDを買って聴いたときはさっぱり良さが解らず、

唯一シングル・ヒットした「マネー」と

それに続くアルバム曲の中で一番好きな「アス・アンド・ゼム」の

2曲だけを聴いたりしていました。

それでも「何とかこのアルバムの良さをキチンと感じ、

本当の素晴らしさを味わいたい!」と

色んな音楽本で紹介されている評論家の方々の解説を読みながら

何度も何度もガマンして(?)繰り返し聴きました。

この『狂気』に限らず、長い時間をかけて

本当の「感動」に出会う作品はたくさんあります。

その時の年齢(=音楽人生の経験値)はもちろん、

置かれている生活環境のよしあし、音楽の先輩からのお薦めや、

自分が好きなアーティストからのお薦め、などなど。

色んな要素が複雑に絡み合いながら「ある日、突然」、

「とてつもなく感動する」己に気がつくのです。

もちろん「難解」なアルバムが「名盤」だとは限りません。

一聴しただけでその音楽の素晴らしさがダイレクトに伝わり

「即、感動」する名盤もたくさんあります。

このアルバム『狂気』は、

まず「PINK FLOYD(プログレ)=難解」という

固定観念が聴く前に私の中にあったことが

真の感動にたどり着くまでに時間を要したのかもしれません。

4大プログレ・バンドと称されるYES、キング・クリムゾン、

ジェネシスの名盤と言われるアルバムに比べて

『狂気』ははるかに「親しみやすいアルバム」です。

もし、そうでなければ全世界で

何千万枚ものセールスを記録することもなかったでしょうから。

そう考えれば、マイケル・ジャクソン『スリラー』に感動するのであれば、

このPINK FLOYD『狂気』にも感動するはずだ、と私は思うのです。

生理的に「声が受け付けない」方々は仕方がありませんが、

この文章を読んで頂いた方で『スリラー』は持っているけど

『狂気』は持っていないという方にこそ、

是非聴いて頂きたい素晴らしい「音楽芸術作品」です♪

と同時に。。。『狂気』は持っているけど『スリラー』は持っていない、

という方にもモチロン『スリラー』も是非お聴き下さい♪

と申し上げたいのですが(笑)

あ、『スリラー』も近々ご紹介しますので!!

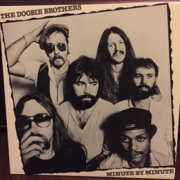

第6回 THE DOOBIE BROTHERS『MINUTE BY MINUTE』

2017 年 11 月 11 日

●THE DOOBIE BROTHERS『MINUTE BY MINUTE』(1978年)

番組中で十分にお話が出来なかったアルバムのハイライト曲

「ホワット・ア・フール・ビリーヴス」(全米No.1シングル)。

軽やかなキーボードのメロディによる見事なイントロのフレーズやサウンドの雰囲気は、

同時代のポインター・シスターズ「He’s So Shy」、

ロビー・デュプリー「Steal Away」で大胆に取り入れられ

その影響力をして「マイケル節」と言われたほどだったようです。

さらには日本でも松田聖子さんの「白いパラソル」にまで?

影響を与えたと言われています。

カヴァーしたアーティストでは、アレサ・フランクリン(1980年)、

マット・ビアンコ(1991年)が有名で特にマット・ビアンコのヴァージョンは

後に日本では車のCMソングに起用され再びヒットを記録しました。

このマイケル・マクドナルドのヒット・パターンとは対照的な、

初期中心メンバーであるトム・ジョンストンによる

「ギター・サウンド・リフ」が有名な楽曲が1973年リリース

『キャプテン・アンド・ミー』収録の大ヒット曲

「ロング・トレイン・ランニン」です。

楽曲のテーマ性を決定付ける爽快感溢れるギター・コード・カッティングは、

いつ聴いても心が躍ります♪

同時代の「ウエスト・コースト・ロック・シーン」の

象徴的存在であったこの「ドゥービー・ブラザーズ」と「イーグルス」。

どちらのグループも見事なコーラス・ワークと優れたソングライティングを武器に、

正に「70年代アメリカン・ロック・シーン」の

中心的存在として活躍した功績は計り知れません。

マイケル・マクドナルドは現在ソロ・アーティスト活動中であるものの、

グループ自体はトム・ジョンストンがしっかりと現在もリーダー役を務め、

方やグレン・フライという象徴を失ったイーグルス

もドン・ヘンリーがしっかりとグループを支え、

この「2組の同士的」なグループがデビューから40年以上を経て尚、

2017年に同じライヴ・イヴェントで顔をそろえるなんて奇跡だと思いませんか??

セールス面ではイーグルスに遠く及ばないもののドゥービー・ブラザーズの音楽もまた

「アメリカン・ポピュラー・ミュージック」の欠かせない存在として、

今現在も本国での人気と地位を確固たるものとして守り続けているのです!

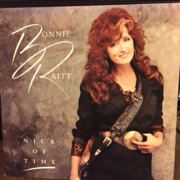

●THE FAMOUS ARTIST:Bonnie Raitt

日本では「知る人ぞ知る」的な存在が長らく変わることのない勿体無いアーティストです。

かくいう私も、もしアルバム『ニック・オブ・タイム』が

「グラミー賞」を受賞しなかったら彼女の存在を知ることは無かったかもしれません。

そういった意味では「グラミー賞」の存在は

音楽ファンが自身の音楽嗜好の見識を広げるに大いに役に立つ音楽賞「だった」と言えます。

「だった」と書いたのは個人的に2000年代以降の

ノミネーション及び受賞アーティストに対する「納得度」が

1970年~1980年代に比べると、そうは感じなくなったからです。

10代、20代の頃に形成された自身の音楽嗜好が

今のメイン・ストリームとなっている音楽と

だんだん合わなくなってきている証拠だと思います。

だからこそ余計に1989年という、自分にとって「10代最後のグラミー賞の年」に

ボニー・レイットという素晴らしい「大人のアーティスト」を少し背伸びして知れたことは、

現在に至る自身の音楽資質に大いに「良い影響」を与えてくれたと感謝しています。

彼女の歌唱で一番大好きな名曲があります。

『ニック・オブ・タイム』の次にリリースされたアルバム

『ラック・オブ・ザ・ドロー』(1991年)に収録されている

「アイ・キャント・メイク・ユー・ラヴ・ミー」です。

この曲はマイク・リードとアレン・シャンブリンという

2人のカントリー・シンガーが共作しボニー・レイットに提供されたもので、

後にジョージ・マイケル、アデル、キャンディ・ダルファー(Saxプレイヤー)、

ソフィー・ミルマン(ジャズ・シンガー)、レディ・アンティベラム、

リアン・ライムス、ケリー・クラークソンなどなど、

数多くのカヴァーの名演を生んでいます。

中でも故ジョージ・マイケルのヴァージョンが秀逸で、

針の穴に糸を通すかのような彼の繊細なヴォーカル・ワークが

見事にこの楽曲の魅力を増幅しています。

是非みなさんも機会があればこの「アイ・キャント・メイク・ユー・ラヴ・ミー」の

色んなヴァージョンを聴き比べてみて下さいね♪

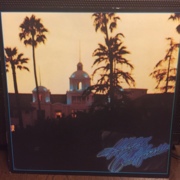

第5回 EAGLES『HOTEL CALIFORNIA』

2017 年 11 月 04 日

●EAGLES『HOTEL CALIFORNIA』(1976年)

番組では収録曲:全9曲のうち5曲しかご紹介が出来ませんでしたが、

その他の収録曲も「全て」が良い曲です!

本当に「駄曲が1曲も無いアルバム」というのは稀で、

前後曲すべてを並べても全く劣ることのない

高度なクオリティを誇るアルバムを創る事がどれほど大変なことかを、

このアルバムを聴くと痛感します。

改めて楽曲毎のリード・ヴォーカリストをご紹介すると。。。

アルバム前半の5曲「ホテル・カリフォルニア」:ドン・ヘンリー、

「ニュー・キッド・イン・タウン」:グレン・フライ、

「ライフ・イン・ザ・ファスト・レーン」(邦題:駆け足の人生):ドン・ヘンリー、

「ウエステッド・タイム」(邦題:時は流れて):ドン・ヘンリー。

アルバム後半の4曲「ヴィクティム・オブ・ラヴ」(邦題:暗黙の日々):ドン・ヘンリー、

「プリティ・メイズ・オール・イン・ア・ロウ」(邦題:お前を夢見て):ジョー・ウォルシュ、

「トライ・アンド・ラヴ・アゲイン」(邦題:素晴らしい愛をもう一度):ランディ・マイズナー、

そして「ザ・ラスト・リゾート」:ドン・ヘンリー、となっています。

イーグルスは同時代に大ヒットかつ名盤を重ねていた良きライヴァル、

フリートウッド・マックと同様に「複数のソングライターとヴォーカリスト」が存在し

「アルバム全楽曲のポテンシャルが高い」という稀有な存在でした。

それがいかに「大衆性」を伴っていたのかは

各々のセールス枚数が全世界規模で数千万枚に及んでいることからも実証されています。

2000年代以降、1枚のアルバムに数千万人の音楽ユーザーが一同に触れることが難しくなりましたが、

だからこそこの時代(1970~1980年代の名盤)の作品群がいかに

「音楽」を通じて全世界で多くのリスナーの心をひとつにしていたのかがわかります。

ちなみに全米アルバム・セールスの歴代1位はマイケル・ジャクソン『スリラー』ですが、

それに次ぐ第2位はイーグルスの『グレイテスト・ヒッツ』、

しかも『ホテル・カリフォルニア』の前のアルバム

『呪われた夜』までの楽曲群でのベスト盤であることからも、

いかにイーグルスがデビュー当初から

「アメリカ国民の大衆音楽」として愛され続けているかを物語っていますね。

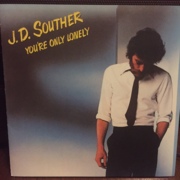

●THE FAMOUS ARITIST:John David Souther

『ホテル・カリフォルニア』では2曲目「ニュー・キッド・イン・タウン」と

6曲目「ヴィクティム・オブ・ラヴ」で共作クレジットされています。

自身のソロ活動と並行しながら、他アーティスト楽曲での共作作業においても

素晴らしい楽曲を生み出し続けてきた才能は唯一無二です。

イーグルス(ドン・ヘンリーのソロ作含む)、

リンダ・ロンシュタットへの楽曲提供が有名ですが

中でもとりわけ忘れがたい名曲共作があります。

ジェイムス・テイラー・1981年発表のアルバム

『Dad Loves His Work』に収録されている「Her Town Too」です。

この曲で彼はデュエットもしています!

全米11位とシングル・チャートでは惜しくもTOP10入りを逃しましたが、

80年代のジェイムス・テイラーを代表するナンバーとなりました。

現在も自身のアルバムをリリースを重ねながらアメリカでのツアーを行っています。

これからも素晴らしい楽曲をイーグルスの面々はもちろん、

多くの優れたアーティスト達と作り続けて欲しい大好きなソングライターです♪

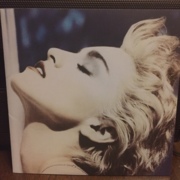

第4回 MADONNA『TRUE BLUE』

2017 年 10 月 28 日

●MADONNA『TRUE BLUE』(1986年)

※「来日公演歴」のトーク部分で、

正しくは「1993年の来福公演」のところを誤って「1983年」と話していました。

この場をお借りしてお詫びの上訂正させて頂きます。

申し訳ございませんでした。

番組中でもお話しましたが、とにかくこのアルバムを制作出来た事が

現在まで30年以上に渡り「トップ・アーティスト」として延々と音楽キャリアを続けている

大きな“きっかけ”になったと思います。

セールス面では前作『LIKE A VIRGIN』に及ばなかったものの、

全世界的な大ブレイクの後に更なるハイ・クオリティなアルバムを

作り上げた才能は見事としか言いようがありません。

同時代にブレイクし一時はライヴァル視されていたシンディ・ローパーが、

その後スローペースでのリリース&ライヴ活動に加え、

自身のルーツ音楽へのリスペクト作品へと音楽制作内容をシフトして行ったのに対し、

マドンナは今でも「自身のオリジナリティ」に徹底してこだわり続けています。

90年代に勃発した「DIVAブーム」

(セリーヌ・ディオン、マライア・キャリーなどの超実力派シンガーによるシーンの席巻)

が途絶えた後もマドンナの確固たるステイタスは揺らぐどころか、

更なる尊敬の念を数多くの後続女性シンガー&アーティストに

抱かれる存在へと変化して行った様は「奇跡」だと思います。

プロ・アーティストになることを夢見てニューヨークに移り住んだ時、

「この世で神よりも有名になる!」と誓った彼女の初志は

遠からず実現されたのではないでしょうか?

個人的に悔やむべきは、まだ彼女のライヴ体験が無いことです。

リリース毎に来日公演をやってくれるアーティストではないだけに、

次回新作のツアーでもし来日公演が決まった際には

見ておくべきだ!と今は己に言い聞かせています。

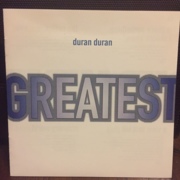

●THE FAMOUS ARTIST:DURAN DURAN(Simon Le Bon/Vocal)

1980年代初期~中期にかけて、

このデュラン・デュランとカルチャー・クラブの2組は

当時の日本洋楽ファンの拡大に最も貢献したグループでした。

(もちろんyadgeもその中のひとりです!)

カルチャー・クラブがボーイ・ジョージ(Vo)の

圧倒的なヴィジュアル・キャラクターで人気を博したのに対し

デュラン・デュランは全員ルックスが良く、

ヴォーカリストのサイモン・ル・ボンよりも

ジョン・テイラー(ベース)とニック・ローズ(キーボード)の2人の方が

人気者という逆転現象が起こっていました。

これはモトリー・クルーというハード・ロック・バンドでも

ヴィンス・ニール(ヴォーカル)よりも

一般的には裏方役となるベース(ニッキー・シックス)と

ドラムス(トミー・リー)の方がかっこいいのと同じ現象です!(笑)

その「よりカッコいい組」のジョン・テイラーとニック・ローズですが、

カッコいいだけでなくもちろんプレイヤーとしても優れている点は、

ほとんど語られることがありません。

特にニック・ローズのキーボード・サウンド・プロダクションは、

デビュー当時まだ18~19歳だったにも関わらず

彼のつむぎ出すキーボード・サウンドが既に

「バンドの個性」として完成の域に達していたことは驚くべき才能です。

方やジョン・テイラーのベース・プレイも非常に「メロディック」なフレーズが特徴で、

とりわけ2ndアルバム『RIO』のタイトル曲「RIO」における

ベース・プレイをお聴き頂ければ彼の凄さをお分かりいただけるかと思います。

去る今年の9月に実現した来日公演、

是非とも映像商品化されることを願って止みません!

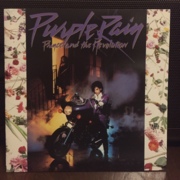

第3回 Prince & The Revolution『Purple Rain』

2017 年 10 月 21 日

⚫️Prince & The Revolution『Purple Rain』 (1984)

アルバム『the gold experience』のワールド・ツアーで来福公演が実現した際。

公演日の前日に博多駅付近で物々しく通りを走っていたリムジンを見ました。

のちにそのリムジンでプリンスが移動していたことを知ったときは

「さすがアメリカの大スターだな!」と思ったものです。

その福岡公演、途中までしか観ることが出来ず涙をのみましたが、

凄まじい彼の才気が会場中にまんえんしていたのを覚えてます。

ステージ上にはベルトコンベアが仕込まれていて、

それに乗ったプリンスがステージを前後に移動する演出にも衝撃を受けました。

今でこそそんな仕掛けは珍しくもなんとも無いですが、

当時それをやっていたプリンスは演奏はもちろん

「SHOW」としての自分のステージ演出も常に考えていた人なんだな、と。

結局一度も彼のライヴをフルで見る機会が無かったのが残念でなりません。

オフィシャルでリリースされているライヴ映像商品に加えて

『Purple Rain』以外にも彼が出演する音楽映画も数作存在します。

有り余る才能をスクリーンでも発揮していたプリンスは、

同時代を生きたマイケル・ジャクソンやマドンナとともに

「80年代ポップ・アイコンの代表アーティスト」だったと言えます。

⚫️THE FAMOUS ARTIST「Tom Petty」

いまだに彼の死が信じられません。

日本では極端な過少評価をされたまま彼のキャリアが終わってしまいました。

ブルース・スプリングスティーン、ジョン・メレンキャンプ、ジャクソン・ブラウンとともに

80年代アメリカのシンガーソングライター・シーンの真の立役者なのに…

あの「声」と「ルックス」が日本人には受け入れ難いのでしょうか?

ご存知無い方は信じられないと思いますが、

彼のベスト・アルバム『GREATEST HITS』(1993年リリース)は

全米セールスが1,000万枚を超えています。

その実績だけに限らず、まだまだ彼が遺した素晴らしい音楽が

少しでも日本の音楽ファンのみなさんの心に響く日が来ることを願って止みません。

さ、あなたも是非!